こんにちわ。ソーシャルビジネスを日本に広めたい南(@minami_shiroInc)です。

Re:melosマガジンではSDGs・ESG・CSVなど、今後企業がSDGsに代表されるような社会問題をビジネスで解決していき、各ステークホルダーと関係性を深められるための出発となる知識や技術の情報を発信している。

本記事では、「SDGsの基礎知識」ではなく、「SDGsを経営に統合させるための方針と詳細なステップ」を解説していく。

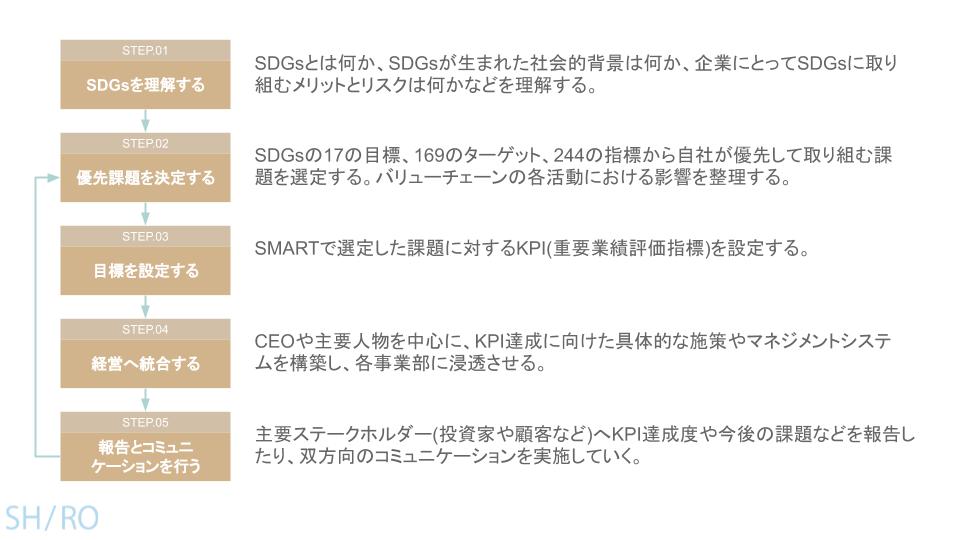

SDGsを経営に統合させるために世界で最も広く使われているのが『SDG Compass SDGsの企業行動指針−SDGsを企業はどう活用するか−』(以下「SDGコンパス」という。)だ。

SDGコンパスは元々、大規模な多国籍企業がSDGsを経営に統合するための指針として開発されたもの。

本記事では「SDGsを実際どうやって経営に統合させればいいのか、SDGsビジネスをどうしていけばいいのか」と考えている経営者や担当事業部の方向けに、SDGコンパスで記されている「SDGsを経営に統合するための5つのステップ」を中心に、私の経験や企業事例を交えながらSDGs経営の方針や統合方法について解説していく。

少しでもSDGs経営をしていくイメージや今後していくべきことがクリアになれば本望。

それでは、順を追って解説していこう。

目次

『SDGs Compass』によるSDGs経営をするための5つのステップ

企業がSDGs経営を行っていくためのステップをSDGコンパスには以下のように記載されている(上図参照)。

- SDGsを理解する

- 優先課題を決定する

- 目標を設定する

- 経営へ統合する

- 報告とコミュニケーションを行う

「まぁそうだよね」と拍子抜けした方もいるかもしれない。しかし、これら5つのステップを実施していくのが、リソースや能力を考慮しても難しい企業がいる。

このフレームワークを表面的に実施するのではなく、各ステップの内容を深読みしていくことが欠かせない。

では、各ステップをSDGコンパスに記載されている内容、私が企業にSDGs経営改革支援してきた経験や有識者からえた情報をもとに解説していく。

ステップ①SDGsを理解する

まず最初のステップである「SDGsを理解する」だが、「理解する」とはどういうことだろうか?

17の目標、169のターゲット、244の指標のすべてを暗記して人にペラペラ話せるようになれれば「理解した」と言えるのだろうか?私は違うと考えている。

私が、SDGsがどうビジネスチャンスになるのか、SDGsの主要理念が何か、なぜSDGsに企業が取り組まないとリスクになるのか、企業の社会的責任は何なのかなど、企業がSDGsに取り組む大義名分や社会から求められている企業のあるべき姿を理解していくことがステップ①でいう「SDGsを理解する」だと考えている。

SDGコンパスでは、企業がSDGsに取り組む理論的根拠が以下の観点で述べられている(*1)

- 将来的なビジネスチャンスの見極め

- 企業のサステナビリティ経営の価値補強

- ステークホルダーとの関係の強化、新たな政策展開との歩調合わせ

- 社会と市場の安定化

- 共通言語の使用と目的の共有

ステップ②優先課題を決定する

SDGsを理解した後は、自社が取り組む課題の優先順位付けである。

このステップ②は、SDGs経営(ビジネス)を実践していく上で欠かせない事業コンセプトやマネジメントシステム構築に大きく影響するステップだ。

SDGコンパスで提唱されている取り組み方法は以下の3点。

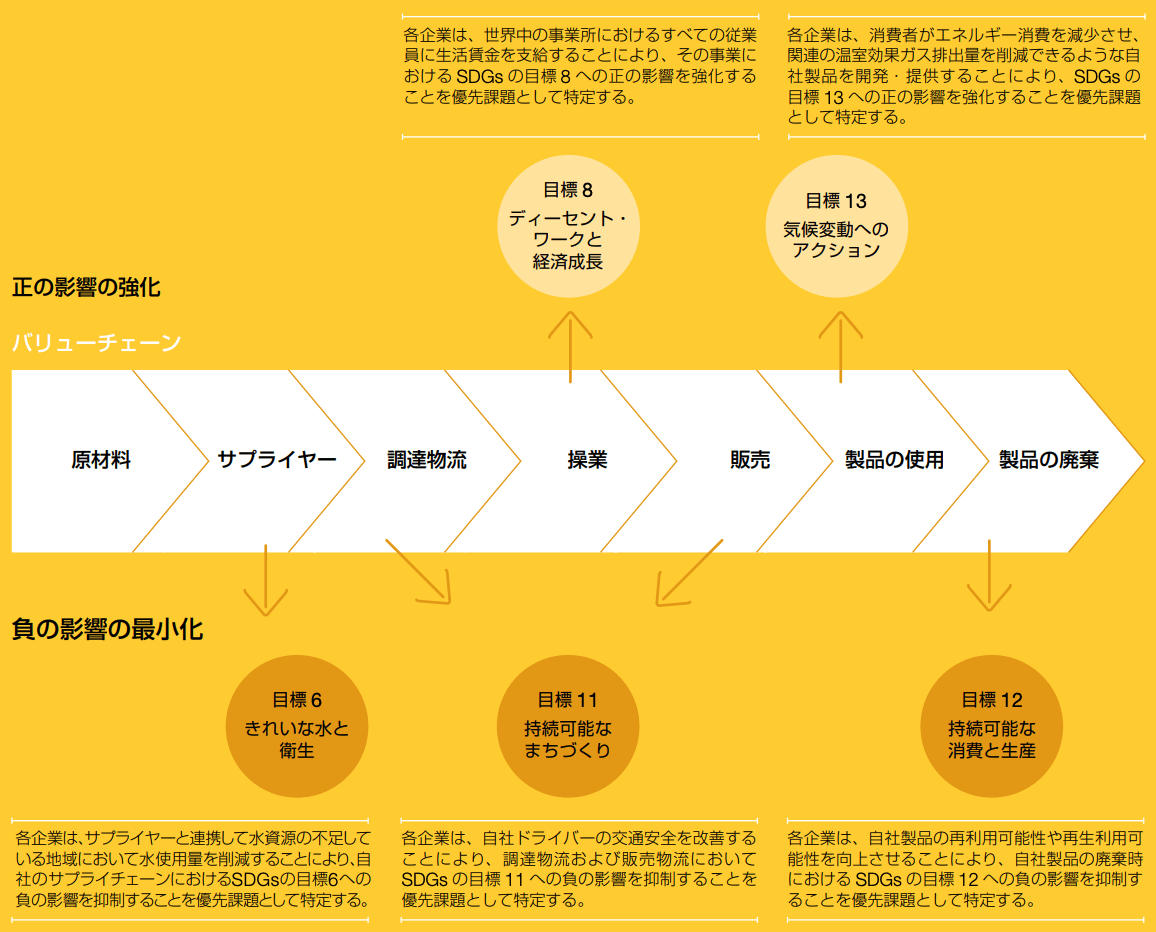

- SDGsにおける諸課題が自社にどう影響するかをバリューチェーン全体でマッピングする

- 自社が大きな影響を与えることが期待される領域にもっとも関連する指標を選択しデータを収集する

- 主要ステークホルダーからの要請もふまえて優先的に取り組む課題を決定する

上記3点を次のような流れで作業していく。

- まず自社におけるバリューチェーンを見える化する

- バリューチェーンの各段階でSDGsの諸課題に対して良い(正の)影響と悪い(負の)影響を与える可能性の高い領域を特定する

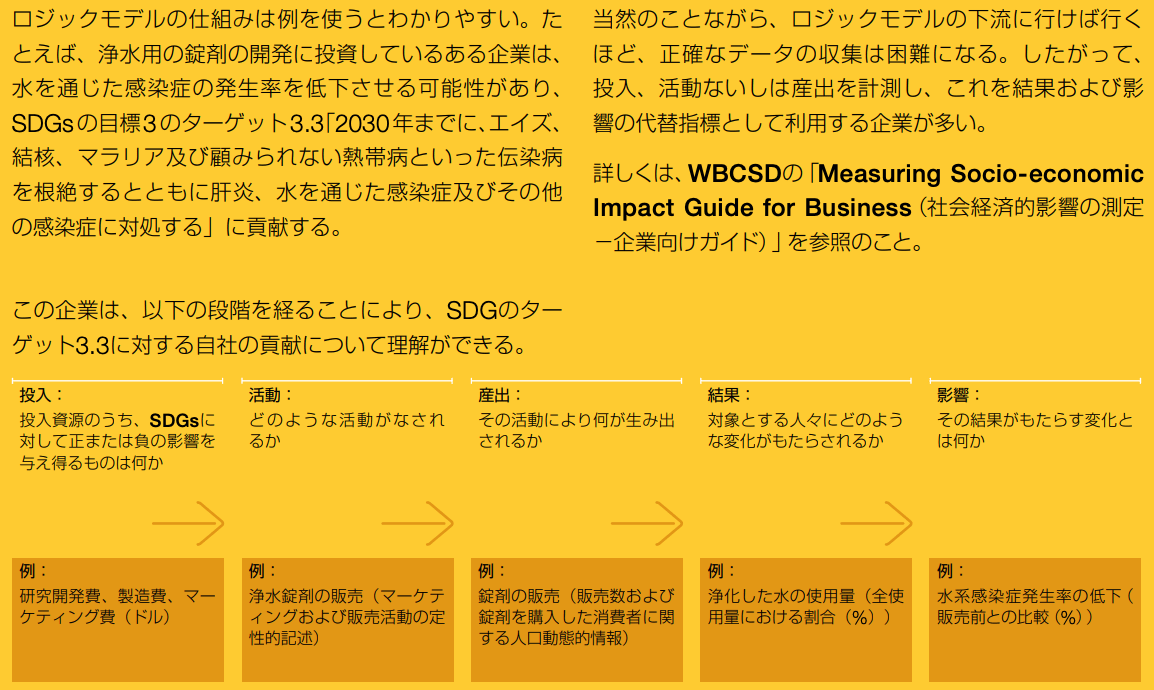

- ロジックモデルを作成し、特定した領域に関連する「指標」を選択する

(KPIになりうる指標) - 選択した指標に関する現状値を収集する

- 主要ステークホルダーからの要請、既存CSR活動やCSVとの関連性、自社にとってのリスク・ビジネスチャンスの大きさなどの要素をもとにSDGs全体に対する優先課題を決定する

■SDGコンパス記載のバリューチェーンにおけるSDGsマッピング事例

(出所:SDG Compass)

■SDGコンパス記載のロジックモデル事例

(出所:SDG Compass)

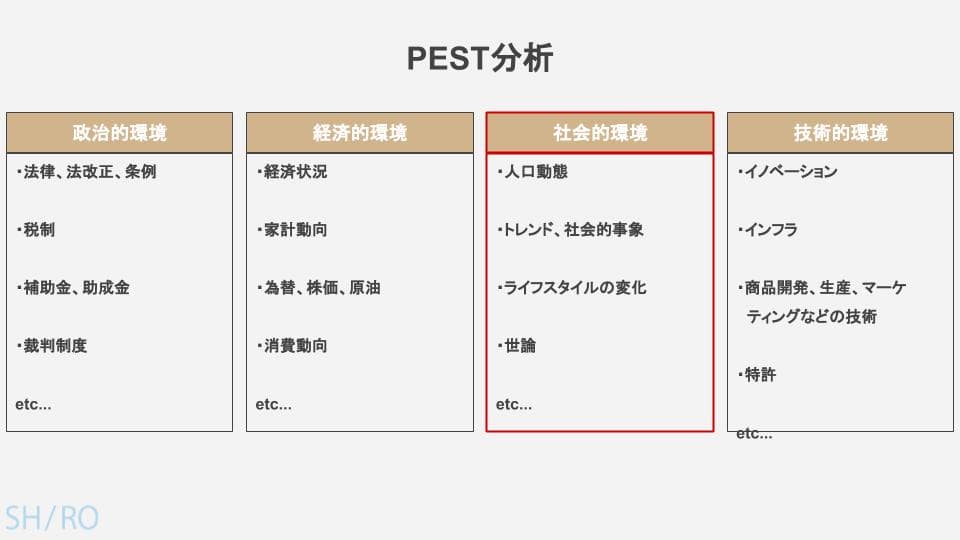

マクロ環境を捉えるために「PEST分析の”S(社会的環境)”」を重視して分析する

企業は特にPEST分析の「S:Society(社会的環境)」を重視して、社会の兆候を把握していく必要がある。

なぜかと言うと、主要ステークホルダー(顧客、政府、自治体、投資家、国際機関、NGO/NPO、業界団体など)の企業への評価軸が変わってきているからだ。

ただ財務諸表にあらわれる利益を拡大するだけでは、社会問題の解決に紐づかない、つまりSDGsやESGの観点をふまえていないため、ステークホルダーから評価されなくなっていく。

そのため、社会環境のトレンド及びステークホルダーの評価軸の変化をつかむためのアンテナをはっておける組織体制・文化を創っておく必要がある。

既に知っていたり、実際に使って事業戦略立案に役立てたりしている方もいるだろうが、一応PEST分析について説明しておく。

PEST分析とは、マーケティングの父といわれるフィリップ・コトラーが提唱した「世の中のトレンドを政治的環境、経済的環境、社会的環境、技術的環境の4つの切り口で分析し、事業戦略やマーケティング戦略上のリスクとチャンスを発見する分析手法」である。

(下図:PEST分析とファイブフォース分析を併せてよく使われる全体像)

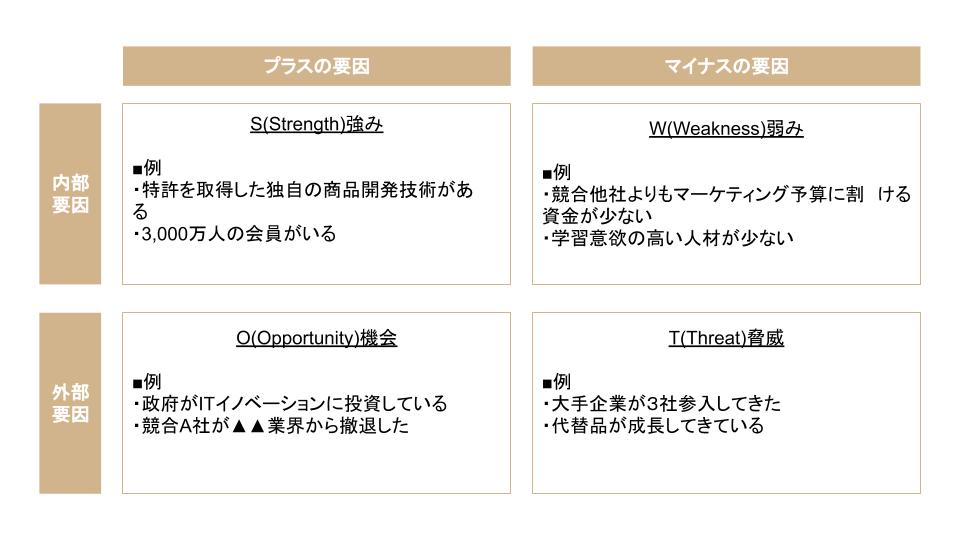

優先課題を決めるにあたって自社の強み・弱み(SWOT分析)を把握しておく

SDGコンパスで提唱されている「優先課題を決定する」ステップを実施する上で、私の経験をふまえると、SDGsの諸課題に対するSWOT分析の内部要因を整理しておくと作業しやすい。

「SDGsの17の目標、169のターゲットで自社に関連しそうなものは◯◯だな。◯◯に取り組むにあたって、自社の強み・弱みは■■だ。では、自社ではこの課題に取り組んでいこう」といった具合に思考・作業していく。

SDGコンパスでも提唱されているが、これら全ての作業は「主観」で実施して、できる限り多くの要素を洗い出す。その上で、主要ステークホルダーから意見をもらったり、顧客へのアンケート・グループインタビューなどの手法で調査をすすめる。

そうすることで、より精度高い優先課題を決定できる。

ぜひ、経営層、中間管理層、エンドユーザーと対面している層など組織内のあらゆる層の人でブレストして整理していってほしい。

ステップ③目標を設定する

優先課題を決定した後は、その課題を解決するために実施する事業活動に大きく影響するKPI(重要業績評価指標)を定めていく。

KPIの定め方について、投資家によっては「その指標は強引にSDGsに紐づけただけだ」と指摘している方もいる。

投資家を批判する訳ではないが、私からするとKPIの定め方は企業の規模、事業内容、関連する社会トレンド(PEST分析のS)、競合状況、業界属性、社員の能力など複数の要素が絡み合っているためKPIの定め方の正解はないと考えている。

ただ、SDGコンパスにも記載されている通り、まずは自社内で優先課題に対するKPIを定めて主要ステークホルダーと議論したり、フィードバックをもらったりして精度を高めていく必要はある。

SDGs経営コンサルタントなどの外部サービスを使って壁打ちしていくこともおすすめする。外部からの「意見」が多ければ多いほどKPIや事業コンセプト・ビジネスモデルを磨けるからだ。

「これはダメ、これはいい」などの感想を言う人ではなく、「こういったKPIにしたら、定めた優先課題を解決できうる」などの行動に結びつく意見をくれる人や機関を頼ろう。

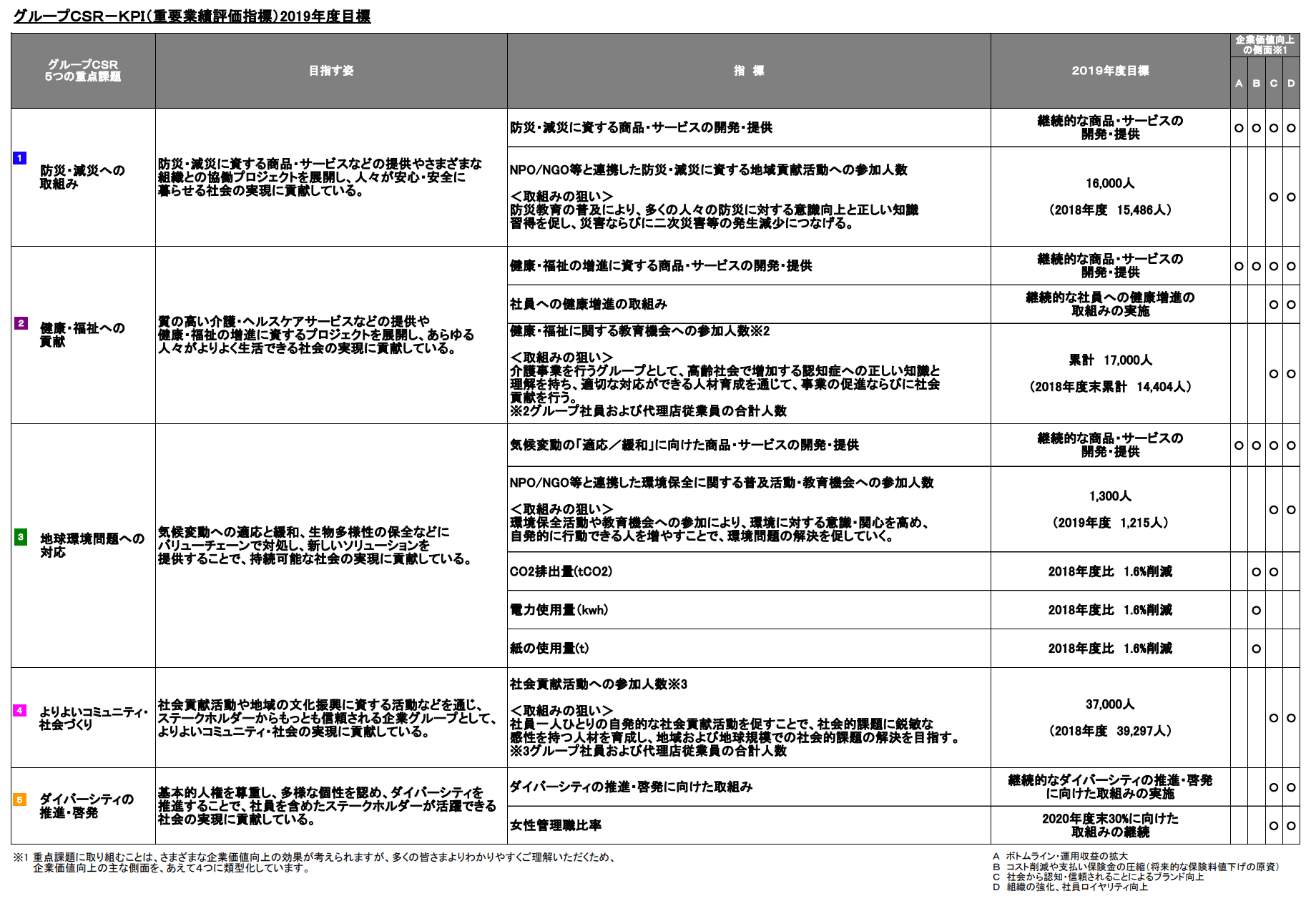

例えば、SOMPOホールディングスでは、以下のようなKPIをモニタリングしている。

(出所:SOMPOホールディングス ホームページ「グループCSR-KPI」)

優先課題別に目指す姿(事業コンセプト、ミッションなど)を言語化し、指標と目標を定めている。

各企業の統合報告書やESGデータブックなどをみると、どの企業がどういった優先課題を決定し、どのようなKPIを定めているかわかるので、同業種の企業の統合報告書を参考にするのもいいかと。

また、SDGコンパスでは企業間でデータの集約や比較が容易となるため、できる限り一般的に使われている指標をKPIとすることをすすめている。

英字だが「SDG Compass Inventory of Business Indicators」に参考となる指標が掲載されていたり、SDGsの244の指標も参考にするといいだろう。

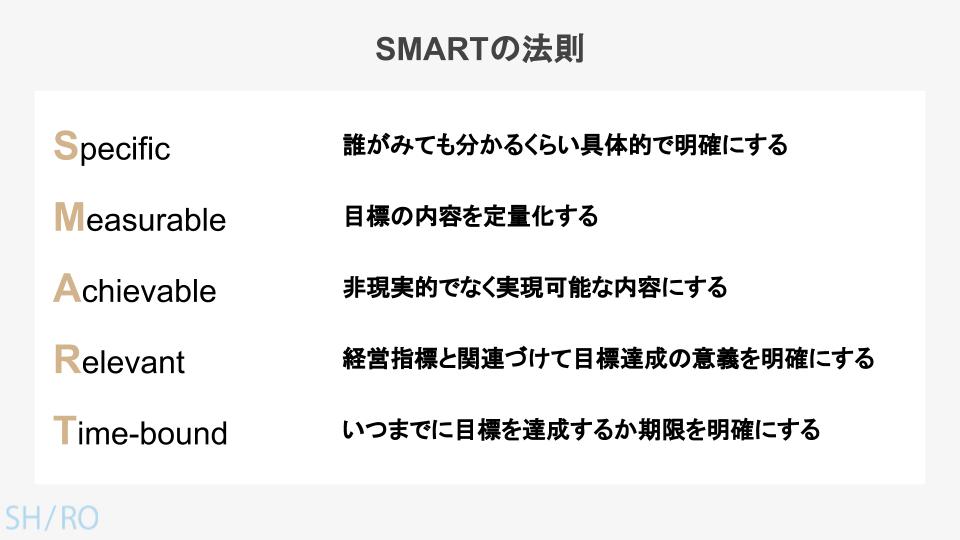

ちなみに、目標を設定する際に「SMART」とよばれるフレームワークを使うと他者に伝わりやすかったり、コミットメントしやすかったりするため、ぜひご活用ください。

SMARTについて詳細に知りたい方はカオナビさんの「SMARTの法則とは? 目標設定の重要性、目標の立て方、具体例について」が分かりやすかった。

ステップ④経営へ統合する

「SDGsを理解する→優先課題を決定する→目標を設定する」の次はいよいよ経営に統合するステップだ。経営層のみでもステップ③までは実行可能だろう。

しかし、経営に統合させるためには、当たり前だが経営層以外の組織内の人に企業がSDGsに取り組む機会や取り組まないリスク、設定した目標に向かって動いていく大義などを浸透させる必要がある。

SDGコンパスでは

- 持続可能な目標を企業に定着させる

- 全ての部門に持続可能性を組み込む

- パートナーシップに取り組む

の3部構成でステップ④について記載されている。

目標を組織内に浸透させるためには、2つのポイント(*2)がある。

①特に事業として取り組む根拠を明確に伝え、持続可能な目標に向けた進展が企業価値を創造すること、またそれが他の事業目標に向けた進展を補完することについて、共通の理解を醸成すること。

②部門や個人が当該目標の達成において果たす具体的な役割を反映した特別報償を設けるなど、持続可能な目標を全社的な達成度の審査や報酬体系に組み込むこと。

いきなり経営層の人が社員に「SDGs経営を行なっていく。そのために〇〇の目標を達成するぞー!」と鼓舞するだけでは、コミットする社員があまり増えないのが企業で多く見られる悩みだ。

そのため、経営層を中心に人事部、マネジメント層などの人らと密に連携して、SDGs経営に沿った人事制度も並行して創っていくことがSDGs経営には欠かせない。

業界別の経営トップ主導の実例が掲載されている「SDG Industry Matrix(産業別SDG手引き)」がグローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパンとKPMGあずさサステナビリティ株式会社によって開発されている。現在、食品・飲料・消費財、製造業、気候変動対策、金融サービス、エネルギー・天然資源・化学産業の実例が掲載されている。

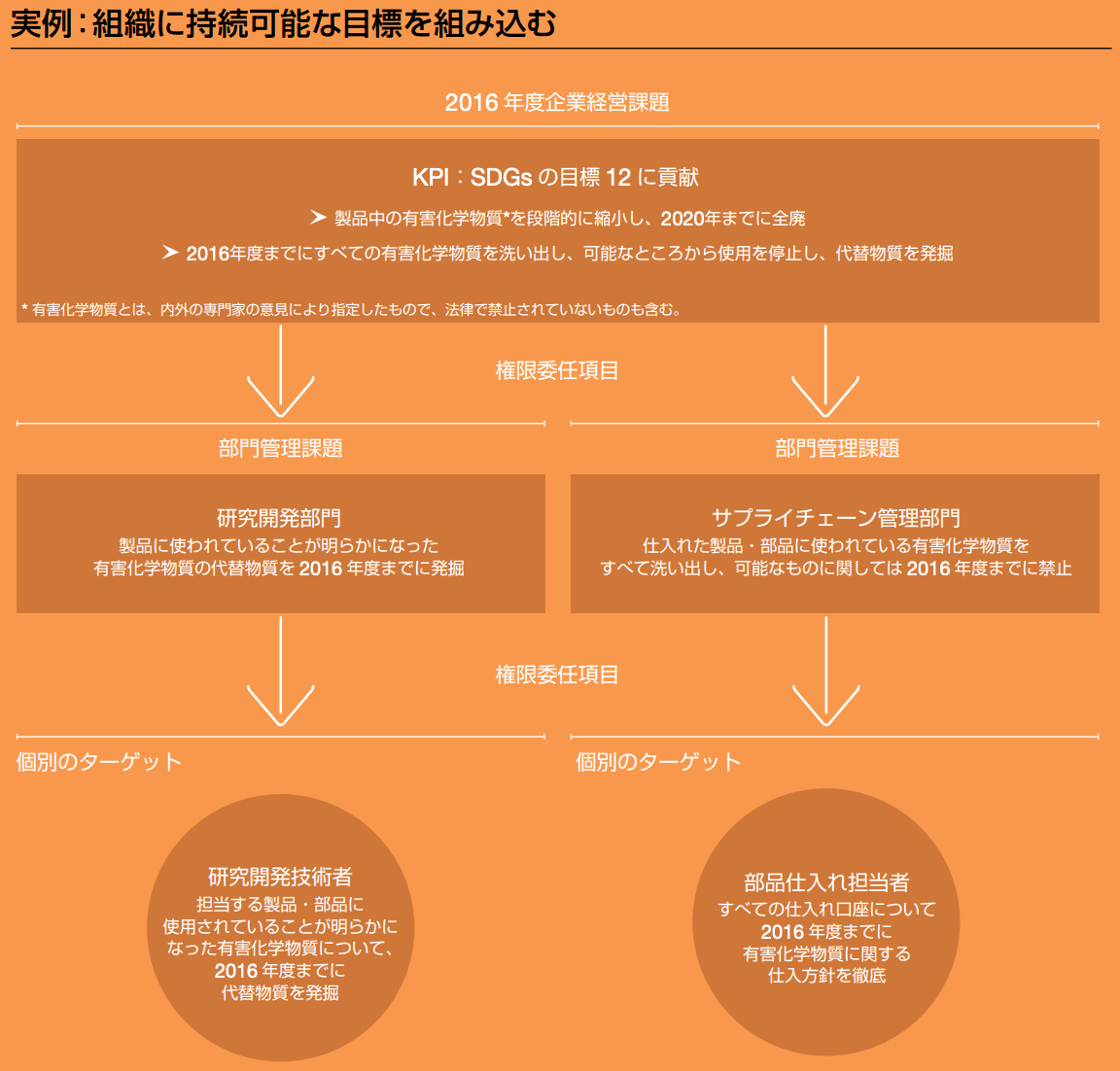

定めた目標を部署ごとのミッションに細分化し、具体的な行動に落とし込んでいくのも必要だ。SDGコンパスに記載されている実例は「経営課題→部門課題→個別ターゲット」の順に棚卸ししている。

(出所:SDG Compass)

企業によっては、SDGs経営目標を達成するための部門横断的な委員会を設けているところもある。

最後に、経営に統合させるフェーズでもやはり外部とのパートナーシップが重要だ。

バリューチェーン内の企業や政府、外部コンサル、専門家などと連携し、企業文化や組織体制に適したマネジメントシステムや人事制度を共創していくことで、サステナビリティ目標を経営に統合させられる。

ステップ⑤報告とコミュニケーションを行う

最後のステップは、SDGs目標12「持続可能な生産消費形態を確保する」で定められているターゲット12.6「特に大企業や多国籍企業などの企業に対し、持続可能な取り組みを導入し、持続可能性に関する情報を定期報告に盛り込むよう奨励する。」から分かるように、企業はSDGs経営のKPI進捗、取り組み内容などを主要ステークホルダーに伝えることが求められている。

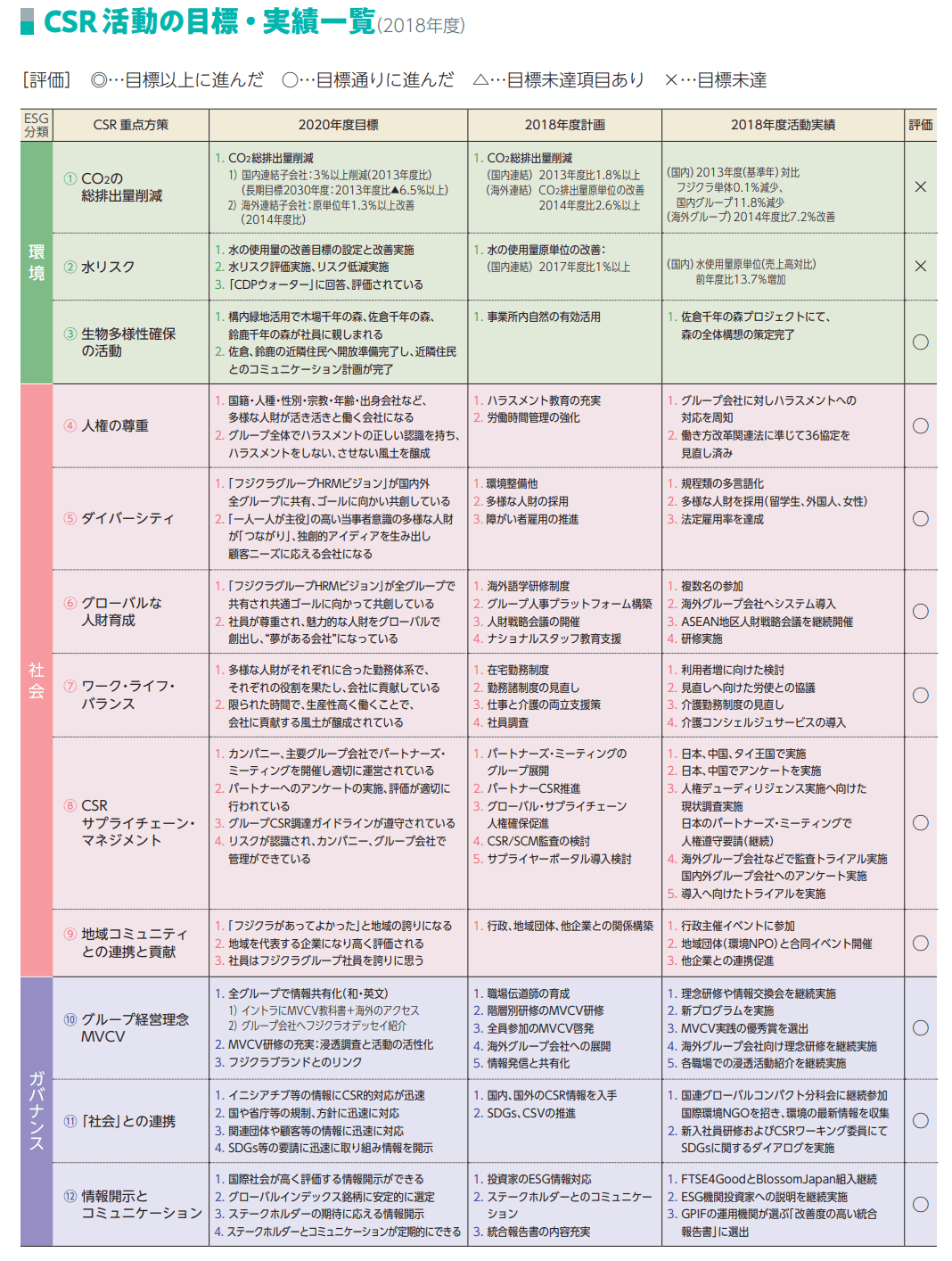

SDGs経営を実践している日本企業も定めたKPIに対する実績値、課題、今後の目標及び施策などを主要ステークホルダーに伝えている。

主要ステークホルダーや大衆に伝える際に考えるべき軸は3つある。

①Target

ステークホルダー内の誰に伝えるか

②Message

KPI進捗、取り組み事例など何を伝えるか

③Channel

統合報告書、SDGsブック、ソーシャルメディア、企業サイトなどどのチャネルや手段で伝えるか

マーケティング思考でまず伝える相手を決め、相手に合わせたメッセージ(コミュニケーション)を設計し、相手がよく使ってるチャネルや手段で伝えていく。

例えば、消費者にSDGs経営状況や注力している取り組みを伝えてブランディングしていく際に、統合報告書を自社サイトに掲載しておくだけで伝えたいことが伝わるだろうか?

数百ページもある報告書をわざわざ読んでくれる消費者は限りなく少ないだろう。

となると、優先して伝えたい情報を絞り、複数のコンテンツを制作して、自社サイトのみならず、ソーシャルメディア、外部Webメディアへの掲載、オンライン・オフライン広告、販促物などで伝える工夫をしていく必要がある。

投資家や公的機関向けであれば、「GRIスタンダード」にコミットしているSDGs目標の達成基準を追加して報告書を作成している企業もいる。

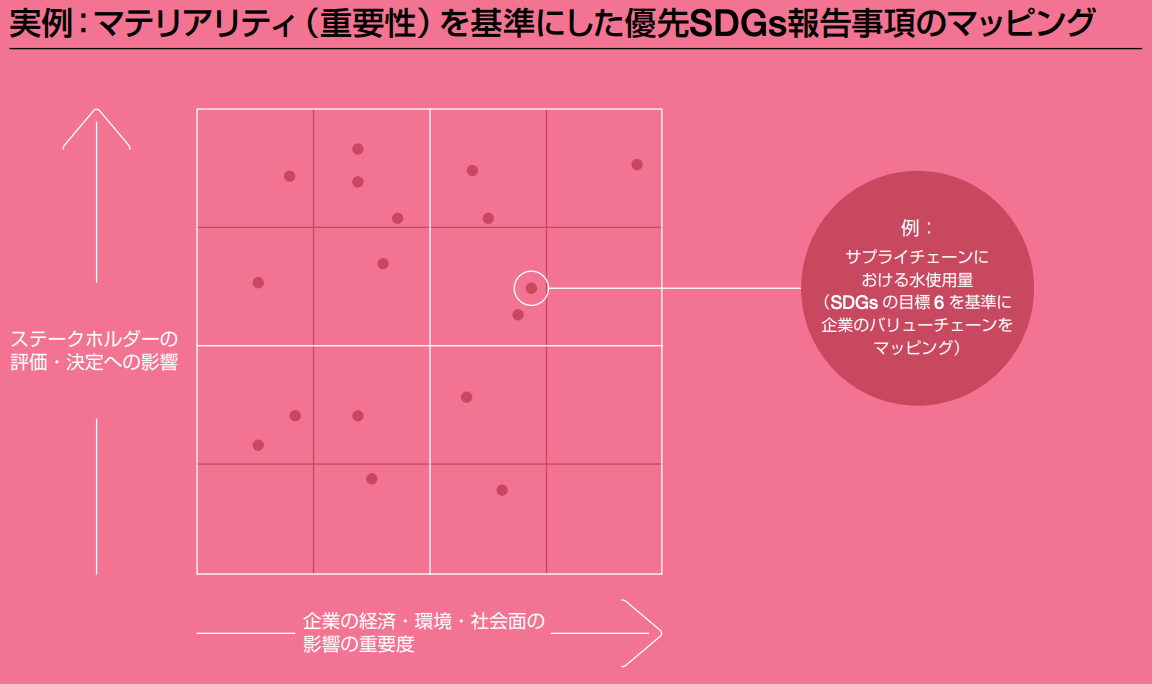

また、SDGコンパスには、「企業の経済・環境・社会面の影響の重要度」と「ステークホルダーの評価・決定への影響」の2軸でマテリアル(重要)な事項に焦点をあてたマッピングで報告することを推奨している。

(出所:SDG Compass)

また、外務省が運営している「JAPAN SDGs Action Platform」にはSDGグローバル目標の進捗状況を報告している。

SDGグローバル指標(SDG Indicators)リンク先ロゴをクリックしてプルダウンをクリックすると各指標の進捗状況が分かる(データがまだ提供されていないものもある)。

株式会社フジクラのSDGs Compass活用事例

ここまでSDGコンパスで推奨されている5つのステップについて私の経験を交えて解説してきた。

このSDGコンパスの内容をよりイメージしてもらうために、株式会社フジクラの事例を紹介する。株式会社フジクラは実際にSDGコンパス内にあるメソッドを活用して優先課題を特定している。

以下の3つの手順(*3)で優先課題を特定したようだ。

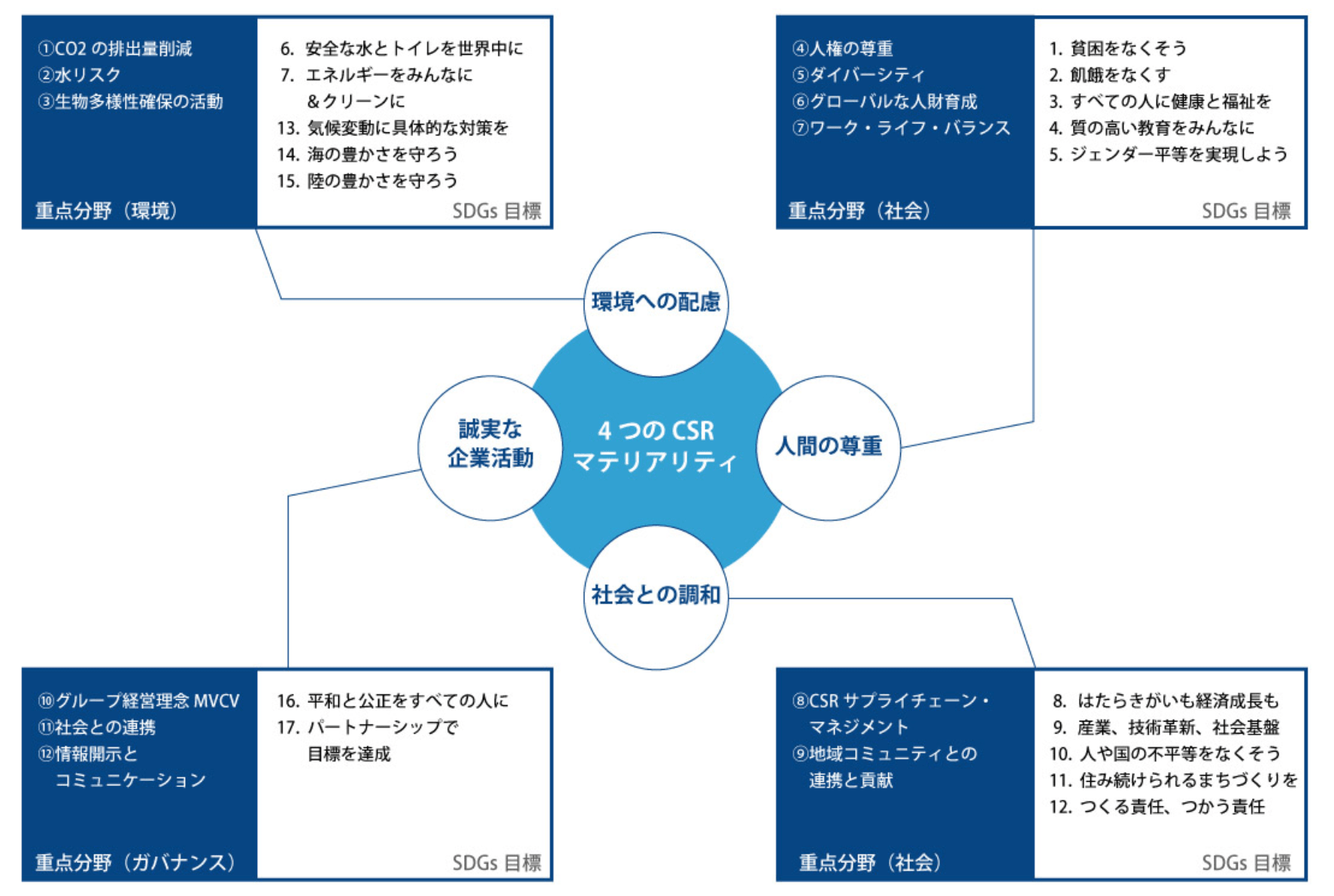

①フジクラグループCSR基本方針で定めた「4つの重点分野」および「CSR重点方策2020」とSDGsで定める17の目標との関係を整理。

(出所:株式会社フジクラ | SDGs達成へ向けた取り組み)

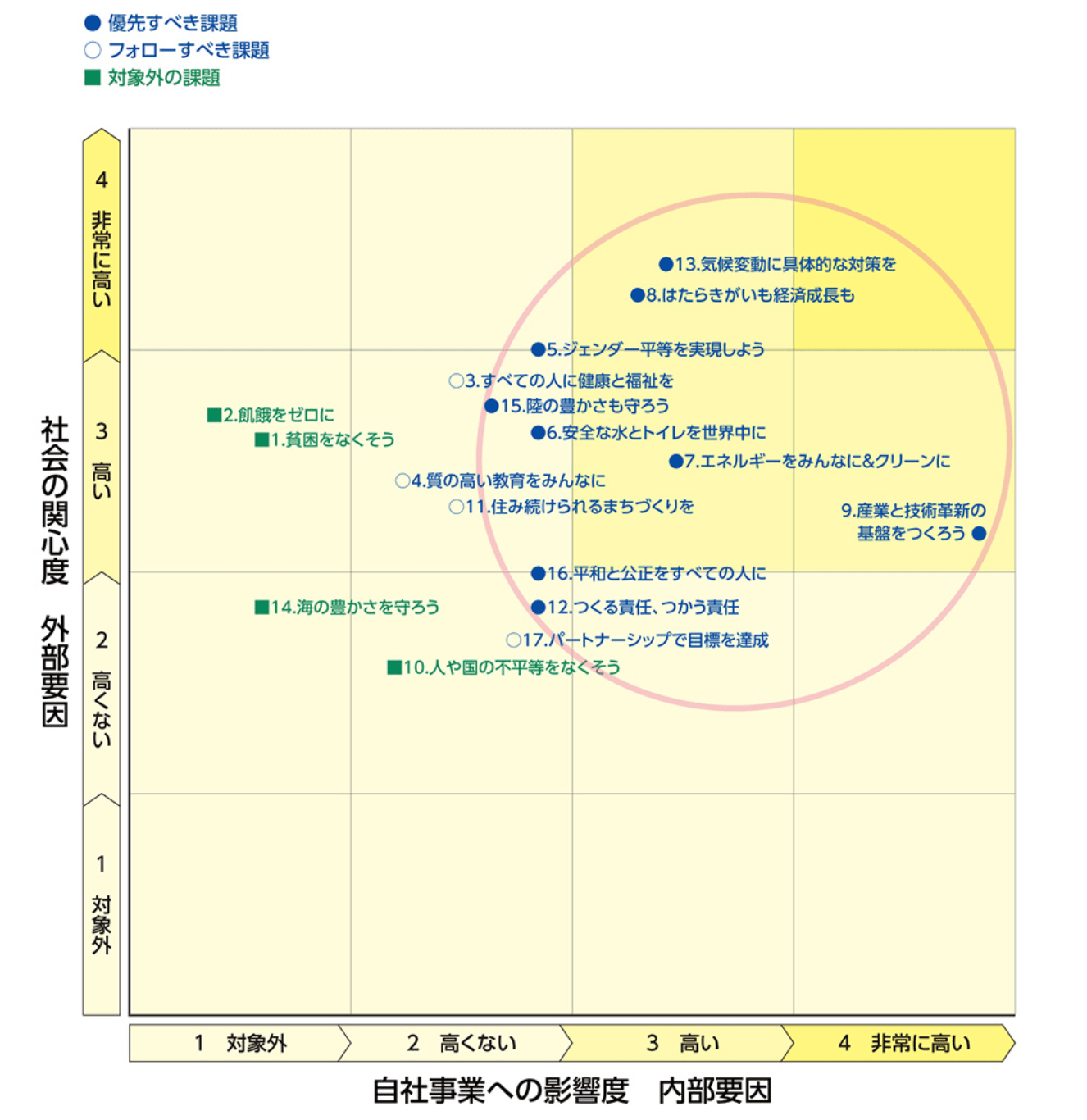

②マテリアリティ・マトリックス分析を使い、SDGsの各目標を「ステークホルダーの関心 事」および「自社事業への影響度」の2軸で検討。

(出所:株式会社フジクラ | SDGs達成へ向けた取り組み)

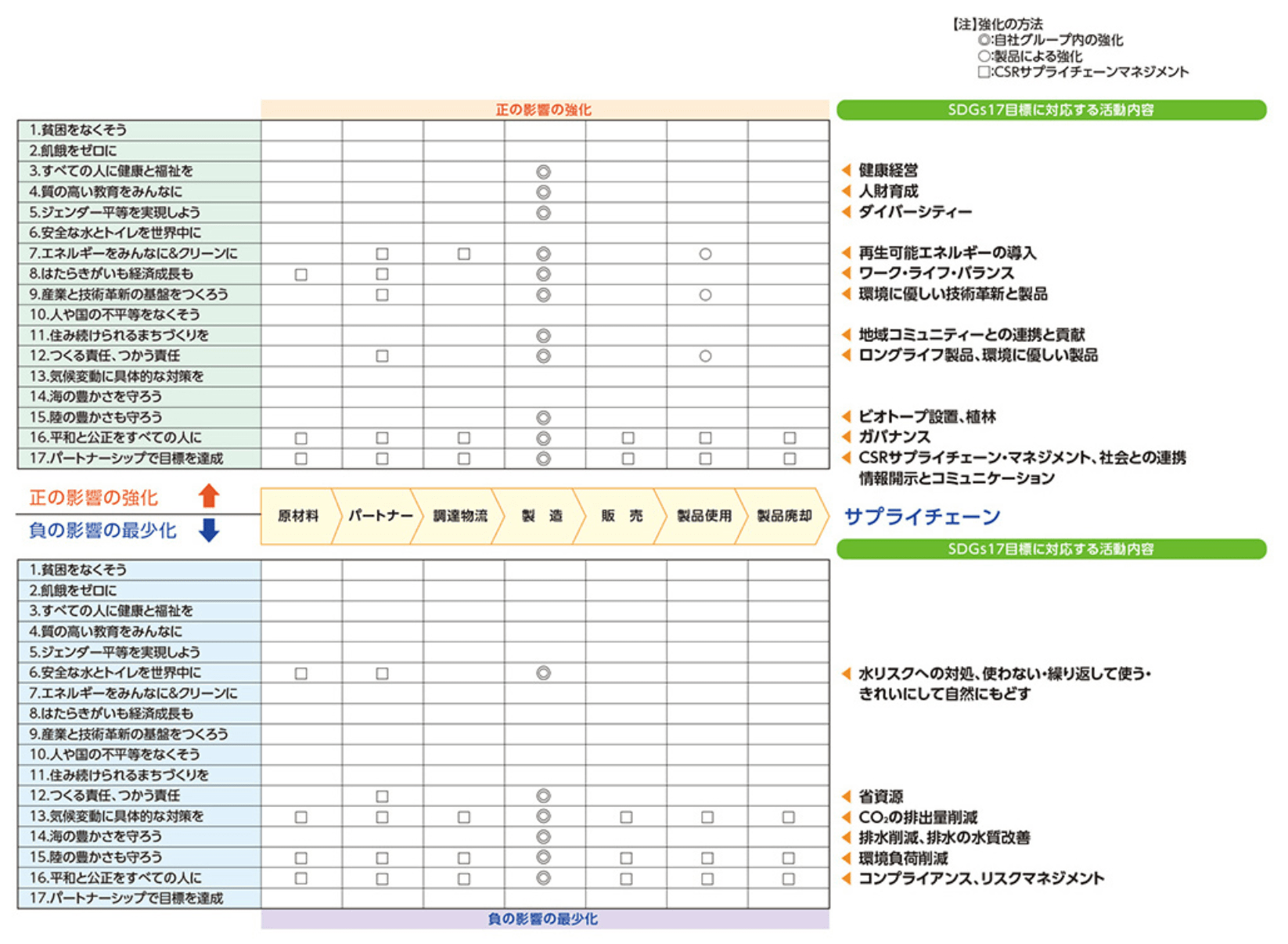

③サプライチェーンSDGsマッピング分析

(出所:株式会社フジクラ | SDGs達成へ向けた取り組み)

株式会社フジクラは元々CSR活動に注力している会社で「CSR重点方策」を定めていた。

(出所:フジクラグループ「統合報告書2019」)

このCSR重点方策と関連するSDGs目標やターゲットを整理するところから始めたようだ。

その後、重点的に取り組む課題を「社会の関心度 外部要因」と「自社事業への影響度 内部要因」の2軸でサステナビリティ課題をマッピングしている。最後に、自社事業のバリューチェーンを見える化し、各段階別に方法別に強化すべきことを整理している。

企業にとって優先課題を決めるやり方は異なるだろう。何から手をつけていいか困っている経営者や担当者は、株式会社フジクラの事例を参考にするとよいのではないだろうか。

自社にあった形でSDG Compassを改編し、SDGs経営(ビジネス)の新たな発想を生み出すツールにしていく

SDGコンパスはSDGsを経営に統合させるためにとても参考になるメソッドだ。しかし、SDGコンパスを使えばSDGsを経営に統合させられるほど簡単なものじゃない。

自社事業とレバレッジがきいたり、アセットを活用できたりする事業ドメインをSDGsの目標・ターゲットから取捨選択し、必要なデータや情報をリサーチする、そして新規SDGsビジネスを開発し、組織体制に組み込んでいくには1年から3年ほどかけて実施している企業もいるくらいだ。

SDGs経営を実践していくことは、かなり体力が必要なことだ。

主要ステークホルダーやSDGsコンサルタントなどの意見をもらいつつ、できる限り社内の異なるバックグラウンド・価値観の人を集めてブレストMTGを繰り返していくことがSDGs経営を実践する第一歩ではないだろうか。

その際に、SDGコンパスは新しい発想を生み出す上で参考となるメソッドになるはずだ。

私は、日本の企業が「SDGsを使いこなす企業」となり、社会的・環境的・経済的にも価値ある企業活動をし、企業価値を高め、世界や日本で泣いている人をビジネスで解決しつづけられるエコシステムを創れればと強く願う。

【参考・引用】

*1:GRI,United Nations Global Compact,wbcsd「SDG Compass」 pp.8−9

*2:「SDG Compass」 pp.22

*3:フジクラグループ「統合報告書2018」 pp.29